生物标志物具有可客观检测和评价的特性,可作为正常生物学过程、病理过程或治疗干预药理学反应的指示因子。生物标志物主要用于疾病的诊断、分期或疾病程度判断,患者的分层,疾病的预后判断,干预措施的毒性监测或预测、治疗效果或药物代谢动力学效应的评价。生物标志物的探寻、临床验证以及检测新技术的开发已成为医学研究的重要课题。

好书推荐

获得国家出版基金资助

入选“十三五”国家重点图书出版规划项目

《生物标志物与精准医学》

罗荣城 张军一 等 编著

本书是“精准医学出版工程”丛书之一。丛书由中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏院士担纲总主编,得到吴孟超、曾溢滔、刘彤华、贺福初、刘昌孝、周宏灏、赵国屏、王红阳、曹雪涛、陈志南、陈润生、陈香美、徐建国、金力、高福、周琪、徐国良、董家鸿、卞修武、陆林、田志刚、乔杰、黄荷凤、张学、王俊、陈薇、田伟等多位院士的鼎力支持,汇聚了活跃在精准医学研究最前沿的、在各自领域有突出贡献的一流专家的原创性研究成果和实践经验。已连续三期入选国家出版基金项目,全部书目均已入选“十三五”国家重点图书出版规划项目,首批出版的“精准医学基础系列”获得“第七届中华优秀出版物(图书)提名奖”。此次出版的“精准预防诊断系列”为第二期,共计13种图书,将为实现疾病预防控制的关口前移,减少疾病和早期发现疾病,实现由“被动医疗”向“主动健康”转变奠定基础,为推动“健康中国”建设提供重要参考。全套书为精装全彩,全铜版纸印刷。

本书作者作为肿瘤分子诊疗领域国内外知名专家,在其多年临床实践及研究成果基础上,对生物标志物的发现、鉴定及其在精准医学中的应用进行了系统阐述。本书首先对生物标志物在精准医学中的发展现状与研究方法进行了探讨;其次阐述了生物标志物在药物研发中发挥的作用;最后以全身各系统主要疾病为节点,重点阐述了生物标志物在各系统常见疾病的预测、诊断、疗效及预后评估等方面的作用。本书旨在为广大科研、临床工作者提供有价值的依据,为推动生物标志物从基础研究向临床应用转化、为临床疾病个体化诊断及精准治疗提供有力工具。

扫二维码购买

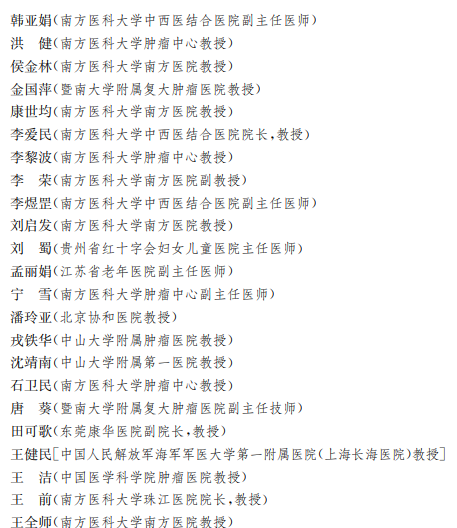

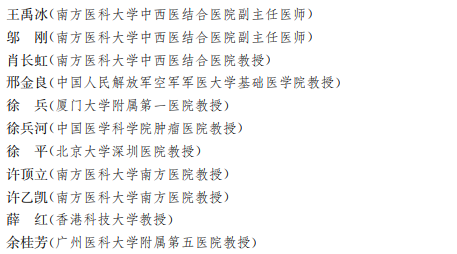

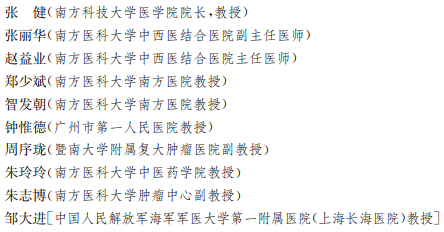

主 编 简 介

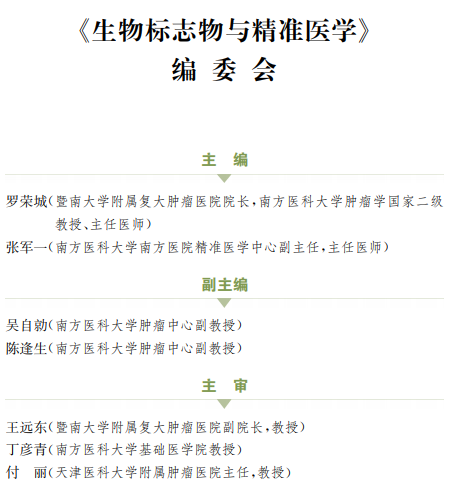

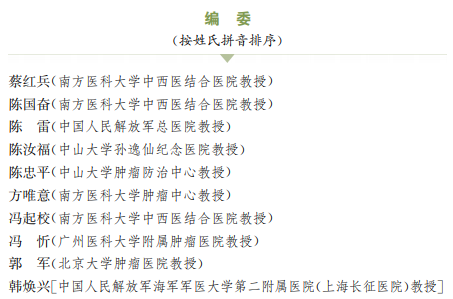

罗荣城,1958年出生。国家临床重点肿瘤专科负责人,暨南大学附属复大肿瘤医院院长,南方医科大学肿瘤学国家二级教授、主任医师、博士生导师。曾任南方医科大学南方医院副院长兼肿瘤中心主任、南方医科大学中西医结合医院院长、中国临床肿瘤学会(CSCO)副主席、广东省中西医结合学会副会长等职。长期从事肿瘤分子医学与生物免疫治疗工作,在肝癌、乳腺癌、鼻咽癌和肺癌等肿瘤基础研究和综合诊疗方面有较深造诣。先后承担国际合作课题,国家自然科学基金海外及港澳学者合作研究基金项目、面上项目,广东省自然科学基金项目,广州市转化医学中心重点建设项目,国际、国内多中心临床试验项目等科学研究项目多项。先后获得国家优秀音像教材(医药类)一等奖、军队科技进步二等奖、广东省科技成果二等奖等多项奖励和荣誉。同时担任中国临床肿瘤学会基金会副理事长兼免疫治疗专家委员会副主任委员、国家自然科学基金评审专家、国家食品药品监督管理总局(CFDA)新药评审专家、中国抗癌协会常务理事兼肿瘤分子医学专家委员会副主任委员、《中国肿瘤生物治疗杂志》副主编等职。发表论文680余篇,其中SCI收录文章80余篇,单篇最高影响因子达27.407。主编(主审)《肿瘤生物治疗学》等学术专著12部。获得国家发明专利3项。

张军一,1964年出生。南方医科大学南方医院精准医学中心副主任,教授、主任医师、硕士生导师。曾任南方医科大学南方医院肿瘤中心副主任、中国抗癌协会理事、广东省医学会肿瘤学分会副主任委员兼秘书长。长期从事肿瘤内科临床和肿瘤的生物免疫治疗工作,在淋巴瘤、乳腺癌、肾癌、黑色素瘤和肺癌等肿瘤基础研究和综合诊疗等方面有一定造诣和丰富的临床经验。先后参与广东省自然科学基金,广东省科技计划项目,“十一五”国家科技支撑计划项目,以及国际、国内多中心临床试验项目等科学研究项目多项。曾获国家优秀音像教材(医药类)一等奖、军队科技进步二等奖、广东省科技成果二等奖等多项奖励和荣誉。同时担任中国临床肿瘤学会(CSCO)委员、中国民族医药学会精准医学分会副会长、广东省中西医结合学会常务理事、广州抗癌协会副理事长兼秘书长、广东省中西医结合学会肿瘤姑息治疗专业委员会主任委员等职。发表论文60多篇,其中SCI期刊收录8篇。主编专著《治肿瘤有新招》,担任《肿瘤生物治疗学》第1版、第2版副主编,参编其他专著4部,参与编写了中国临床肿瘤学会的《肿瘤相关性贫血临床实践指南》《肿瘤化疗所致血小板减少症中国专家共识》和《恶性黑色素瘤诊疗指南》。

总 序

“精准”是医学发展的客观追求和最终目标,也是公众对健康的必然需求。“精准医学”是生物技术、信息技术和多种前沿技术在医学临床实践的交汇融合应用,是医学科技发展的前沿方向,实施精准医学已经成为推动全民健康的国家发展战略。因此,发展精准医学,系统加强精准医学研究布局,对于我国重大疾病防控和促进全民健康,对于我国占据未来医学制高点及相关产业发展主导权,对于推动我国生命健康产业发展具有重要意义。

2015年初,我国开始制定“精准医学”发展战略规划,并安排中央财政经费给予专项支持,这为我国加入全球医学发展浪潮、增强我国在医学前沿领域的研究实力、提升国家竞争力提供了巨大的驱动力。国家科技部在国家“十三五”规划期间启动了“精准医学研究”重点研发专项,以我国常见高发、危害重大的疾病及若干流行率相对较高的罕见病为切入点,将建立多层次精准医学知识库体系和生物医学大数据共享平台,形成重大疾病的风险评估、预测预警、早期筛查、分型分类、个体化治疗、疗效和安全性预测及监控等精准预防诊治方案和临床决策系统,建设中国人群典型疾病精准医学临床方案的示范、应用和推广体系等。目前,精准医学已呈现快速和健康发展态势,极大地推动了我国卫生健康事业的发展。

精准医学几乎覆盖了所有医学门类,是一个复杂和综合的科技创新系统。为了迎接新形势下医学理论、技术和临床等方面的需求和挑战,迫切需要及时总结精准医学前沿研究成果,编著一套以“精准医学”为主题的丛书,从而助力我国精准医学的进程,带动医学科学整体发展,并能加快相关学科紧缺人才的培养和健康大产业的发展。

2015年6月,上海交通大学出版社以此为契机,启动了“精准医学出版工程”系列图书项目。这套丛书紧扣国家健康事业发展战略,配合精准医学快速发展的态势,拟出版一系列精准医学前沿领域的学术专著,这是一项非常适合国家精准医学发展时宜的事业。我本人作为精准医学国家规划制定的参与者,见证了我国精准医学的规划和发展,欣然接受上海交通大学出版社的邀请担任该丛书的总主编,希望为我国的精准医学发展及医学发展出一份力。出版社同时也邀请了吴孟超院士、曾溢滔院士、刘彤华院士、贺福初院士、刘昌孝院士、周宏灏院士、赵国屏院士、王红阳院士、曹雪涛院士、陈志南院士、陈润生院士、陈香美院士、徐建国院士、金力院士、周琪院士、徐国良院士、董家鸿院士、卞修武院士、陆林院士、田志刚院士、乔杰院士、黄荷凤院士等医学领域专家撰写专著、承担审校等工作,邀请的编委和撰写专家均为活跃在精准医学研究最前沿的、在各自领域有突出贡献的科学家、临床专家、生物信息学家,以确保这套“精准医学出版工程”丛书具有高品质和重大的社会价值,为我国的精准医学发展提供参考和智力支持。

编著这套丛书,一是总结整理国内外精准医学的重要成果及宝贵经验;二是更新医学知识体系,为精准医学科研与临床人员培养提供一套系统、全面的参考书,满足人才培养对教材的迫切需求;三是为精准医学实施提供有力的理论和技术支撑;四是将许多专家、教授、学者广博的学识见解和丰富的实践经验总结传承下来,旨在从系统性、完整性和实用性角度出发,把丰富的实践经验和实验室研究进一步理论化、科学化,形成具有我国特色的精准医学理论与实践相结合的知识体系。

“精准医学出版工程”丛书是国内外第一套系统总结精准医学前沿性研究成果的系列专著,内容包括“精准医学基础”“精准预防”“精准诊断”“精准治疗”“精准医学药物研发”以及“精准医学的疾病诊疗共识、标准与指南”等多个系列,旨在服务于全生命周期、全人群、健康全过程的国家大健康战略。

预计这套丛书的总规模会达到60种以上。随着学科的发展,数量还会有所增加。这套丛书首先包括“精准医学基础系列”的10种图书,其中1种为总论。从精准医学覆盖的医学全过程链条考虑,这套丛书还将包括和预防医学、临床诊断(如分子诊断、分子影像、分子病理等)及治疗相关(如细胞治疗、生物治疗、靶向治疗、机器人、手术导航、内镜等)的内容,以及一些通过精准医学现代手段对传统治疗优化后的精准治疗。此外,这套丛书还包括药物研发,临床诊断路径、标准、规范、指南等内容。“精准医学出版工程”将紧密结合国家“十三五”重大战略规划,聚焦“精准医学”目标,贯穿“十三五”始终,力求打造一个总体量超过60种的学术著作群,从而形成一个医学学术出版的高峰。

本套丛书得到国家出版基金资助,并入选了“十三五”国家重点图书出版规划项目,体现了国家对“精准医学”项目以及“精准医学出版工程”这套丛书的高度重视。这套丛书承担着记载与弘扬科技成就、积累和传播科技知识的使命,凝结了国内外精准医学领域专业人士的智慧和成果,具有较强的系统性、完整性、实用性和前瞻性,既可作为实际工作的指导用书,也可作为相关专业人员的学习参考用书。期望这套丛书能够有益于精准医学领域人才的培养,有益于精准医学的发展,有益于医学的发展。

本套丛书的“精准医学基础系列”10种图书已经出版。此次集中出版的“精准预防诊断系列”系统总结了我国精准预防与精准诊断研究各领域取得的前沿成果和突破,将为实现疾病预防控制的关口前移,减少疾病和早期发现疾病,实现由“被动医疗”向“主动健康”转变奠定基础。内容涵盖环境、食品营养、传染性疾病、重大出生缺陷、人群队列、出生人口队列与精准预防,纳米技术、生物标志物、临床分子诊断、分子影像、分子病理、孕产前筛查与精准诊断,以及健康医疗大数据的管理与应用等新兴领域和新兴学科,旨在为我国精准医学的发展和实施提供理论和科学依据,为培养和建设我国高水平的具有精准医学专业知识和先进理念的基础和临床人才队伍提供理论支撑。

希望这套丛书能在国家医学发展史上留下浓重的一笔!

北京大学常务副校长

北京大学医学部主任

中国工程院院士

2018年12月16日

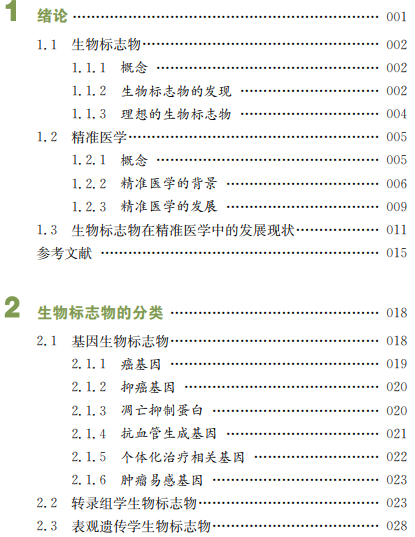

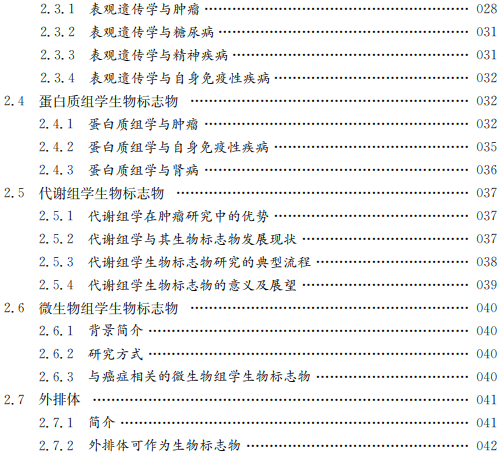

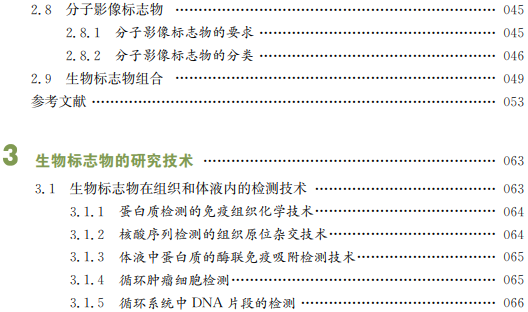

目 录

精彩书摘

精准医学出版工程精准预防诊断系列

扫二维码购书

精准医学出版工程精准医学基础系列

扫二维码购书

END